特色小镇所指范围非常广,具体包括文旅小镇、农业小镇、产业小镇,科技型小镇等。从市场化属性看,特色小镇可以说是是产业地产的升级版或是产业新城的浓缩版,重点都是产业集聚、升级和培育问题,需要注意的是特色小镇的文化IP营造,实现产业、文化、旅游、生活的融合发展有所不同。特色小镇不是工业园区或者服务业集聚区说的那么简单。作为“非镇非区非园”,它更是一个产业的聚落空间、聚集区,包含着“文旅、农业、产业、科技”的融合发展。

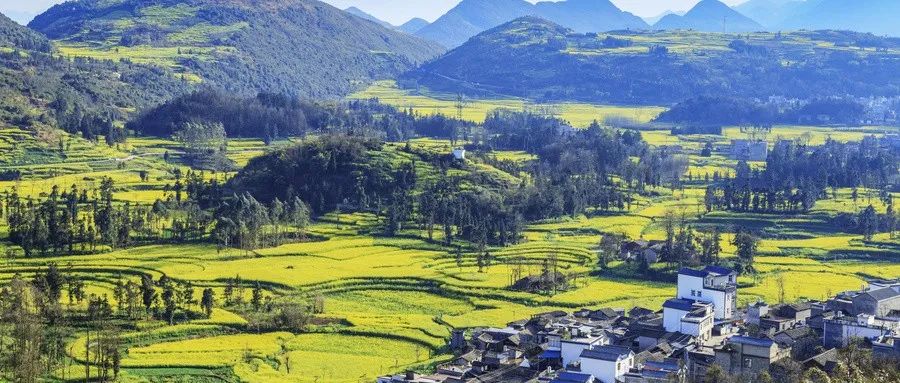

农业特色小镇是以特色农业产业为依托,结合绿色生态、美丽宜居、民俗文化等特征,打造具有明确的特色农业产业定位、农业文化内涵、农业旅游功能的“宜居、宜商、宜业、宜养、宜游”的新型现代农业发展空间平台。它是通过整合农业、城镇、科技、文化、创新等要素,构建“产、城、人、文”四位一体、农旅双链协同发展的综合体,以新理念、新机制、新载体推进农村一二三产业深度融合发展,是农业经济发展的新引擎,是现代农业发展的新平台,是推进农业供给侧结构性改革的有效途径。

1、农业是农民最熟悉的行业。通过高端农业的发展,可以带动农民提高技艺,增加收入。同时,农业生产也可以成为社区居民和农民间交流的重要连接点,这是其他类型的特色小镇所不具备的突出特点。

2、通过高品质居住社区的打造,实现城市中产阶级改善居住品质的梦想,使农业特色小镇成为城市居民的第一居所,达到城市居民回流农村的目的。这些城市中产阶级可以用自己的经验、学识、专长、技艺、财富以及文化修养参与到新农村建设和治理,将城市文明和城市生活方式带给农村,重构乡村文化,自然而然地达到了要素从城市向农村流动的目的。

1、应具备特征:

① 地域基于农村。农业特色小镇在地域上应基于农村,或辐射范围涵盖农村,这样才能将来自城市的资金、技术、信息、市场等要素直接有效地作用于农村发展,同时再经转换,反作用于城市。

② 组织面向农村。培育农业特色小镇涉及到定位农业产业类型、制定发展模式、规划发展前景、控制发展环境等环节,因此组织职能应直接面向农村,以确保培育工作的精准执行。

③ 功能服务农村。农业特色小镇是具有明确农业产业定位、农业文化内涵、乡村旅游资源和一定社区功能的平台,这一平台的核心任务在于发展农村经济,促进农民增收,为农业、农村和农民服务。

④ 成为农业产业聚集的平台。农业产业集群化发展是加快农业产业化进程和提升涉农产业竞争力的有效途径。农业特色小镇是农业产业化、现代化的先导区,因此在培育过程中,更应注重平台功能,使其具备吸引农业相关产业集聚、实现融合发展的环境或条件。

⑤ 成为经济文化资源连接城乡的平台。特色小镇由于受到城市与农村的双向辐射,发展具有明显的双向衔接特点,因此作为经济文化资源连接城乡的平台,正是特色小镇担负的重要使命。

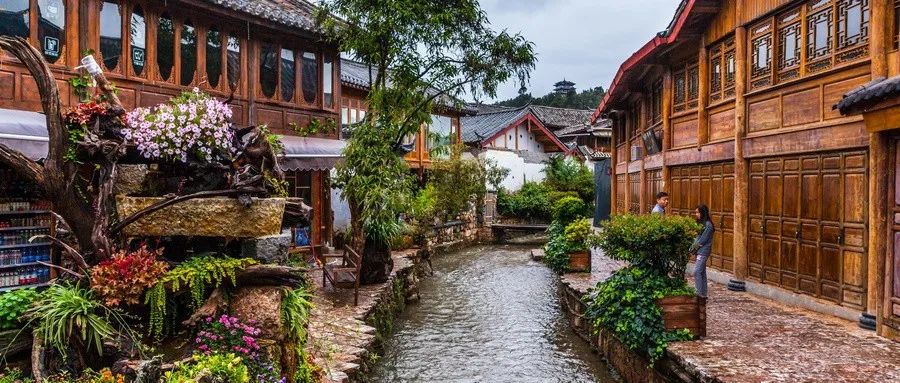

⑥ 融入当地文化元素。农业特色小镇可以依托农耕文化厚重的历史文化底蕴,对传统农耕技术与生产工具、农耕习俗、格言谚语、乡村文学做体验式旅游开发和展示。

⑦ 兼具旅游功能。农业特色小镇的旅游功能往往通过体验式采摘、观赏休闲、度假旅游、健康养身、商务会议等形态展现,旅游功能的开发,会涉及旅游产业的“食、住、行、游、购、娱”六大要素。

⑧ 基础设施完备。农业特色小镇水、电、气、暖、网等一应俱全,还需要有与现代生态农业相匹配的生产设施。同时,配置商业、文化、教育、医疗等公共服务设施。

⑨ 环境和谐宜居。农业特色小镇的规划建设尊重自然、顺应自然,空间布局与周边自然环境相协调,镇区环境优美,干净整洁,土地利用集约,小镇建设与产业发展同步协调。

2、六种类型:

① 依托独特自然环境和农业景观的特色小镇

② 依托优质农产品生产的农业特色小镇

③ 依托农产品加工的特色小镇

④ 依托农产品贸易的特色小镇

⑤ 依托历史风貌的农业特色小镇

⑥ 依托民俗风情的农业特色小镇

规划要点

① 选址农业特色小镇的选址,直接决定了小镇的“特色”所在。通常需具备以下条件:

一是位于城市周边。一线城市,车程在1小时之内;二三线城市,车程在半小时以内为宜。

二是农业相对发达的地区,有相对充足的可流转土地。

三是具备良好的生态环境,有可挖掘的自然资源、历史人文、特色产业等条件。

② 产业以现代农业中的规模农业、设施农业、休闲农业和智慧农业为核心构建农业产业体系。最好当地拥有比较独特的农林牧渔产品。现代农业发展的同时,形成的风貌具备构建良好景观的条件。同时挖掘具有当地特色的历史文化、自然资源和特色产业等,形成特色小镇的辅助产业,构建特色小镇品牌。

③ 社区居住社区的首要目标是成为城市居民的第一居所。要建设适于社区居民与农民间交流的空间,打造市民农园是社区居民和农民最好的交流空间和手段。从生活服务、健康服务和快乐服务三个方面构建社区服务体系。

④ 配套要按照宜居城市标准进行农业特色小镇的配套设施建设。除道路、供水、供电、通信、污水垃圾处理、物流、宽带网络等基础设施外,重点完善社交空间、休闲娱乐空间、健身设施和文化教育设施建设。尤其在教育和康养等方面,应形成亮点。

⑤ 景观景观建设以满足居民需要为主,兼顾游客需要,因此不一定需要按照3A级景区的标准建设,更多的应该考虑实用性。可以通过挖掘当地的特殊历史人文特色,形成强吸引力的地标性景观。

⑥ 提供合理用地补偿、土地租赁、企业入股、提供就业机会、提供培训和良好社会福利等手段,确保农民利益得到切实的保护。

⑦ 政策机制农业特色小镇建设,未必一定是建制镇。因此要在用地指标、审批和管理权限方面寻求创新和突破。同时,农业特色小镇的开发,一定要采用市场化的运作机制,政府仅负责政策和规划支持,具体的运作,要由市场化的企业主体来进行。

规划步奏

① 基础材料收集与分析

农业特色小镇的建设要建立在科学分析的基础上,坚持因地制宜原则,明确现有条件和资源、地方政策、基础设施、用地规模等产业状况。要对人口、文化、习俗等人文状况有清晰的把握,才能对区域发展的可能性作出准确而全面的判断。在此基础上,根据已有农业规划的相关政策以及特色小镇的相关政策,分析当地发展农业特色小镇的类型和方向,对农业的发展形式和内容给予战略定位。通过对基础资料的分析有助于农业特色小镇指导思想、战略目标的形成,从而顺利进行小镇的构建。

② 功能区规划

在功能区的分布上,要充分考虑当地的民风民俗,原住民的认可度是农业特色小镇得以建设的基础。同时,明确若干的功能区,如景观设计、核心区划定、产业区建设、示范区位置等。这些规划的影响因素包括现有的地势特点、建设布局、产业关联程度等。出特色、体现重点,科学协调地确定当地农业特色小镇应发挥的功能和影响。

③ 产业规划

从产业项目的规划和引进上看,农业休闲体验项目与农业高新项目应成为主导。从预期产值来看,农业高新项目的产值将会高于休闲体验项目的产值。

应与相关部门签好相关协议,如完善初级的基础设施,并在政策上相应帮扶,双方还签订农业特色小镇发展的协议,承诺共同保护和开发农业资源,共建美丽农业特色小镇。同时,形成若干个代表性企业,打造新型农业业态,优化农业结构,突出农业体验项目与农业高新项目的优势。

某些小镇以农业为基础,通过一、二、三产业的互相融合,提升农产品附加值,提高农民收入,振兴小镇,让小镇周边农民能享受到农产品高附加值环节的利益。2016年1月,国务院印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,明确提出“以新型城镇化为依托,推进农业供给侧结构性改革,着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系”,并就发展产业融合、培养产业融合主体、完善产业融合服务等方面做出了全面部署。农业三产融合正式驶入快车道,这就是“第六产业”的概念。

所谓“第六产业”,就是第一产业*第二产业*第三产业=第六产业,或者第一产业+第二产业+第三产业=第六产业,即通过鼓励农户搞多种经营,不仅种植农作物,而且从事农产品加工与销售农产品及其加工产业,也包括经营农家乐等服务业,获得更多的增值价值,实现传统一、二、三产业的融合发展。比起单一的某个产业,“第六产业”可以获得更多的增值价值,为特色小镇的可持续发展开辟光明前景。

④ 运行模式规划

农业特色小镇运用什么样的管理和运行模式是其成功与否的一大因素。在对各类管理模式进行研究总结的基础上,提出以政府引导,企业主导的管理模式是目前较有效率的一种方式。

农业特色小镇不是传统意义上的行政单位而是创新创业平台,因此要赋予企业更多的管理权和主动权,进而发挥其优质资源、高效管理模式,为农业特色小镇的发展助力,以点带面,促进农业特色小镇的综合竞争实力提升。

农业特色小镇建设是对农业发展新模式和新型城镇化产业发展的有力补充。从整体规划和农业资源整合的角度促进农业发展,不仅从布局上改变单一农业发展方式,而且从整体协调发展的角度对农业的发展提出新的要求。当前农业的发展不仅仅局限于各类农业模式的单打独斗,更多的需要从农业多功能性的视角整合特色农业资源,打造更有生命力,更具特色也更加高效的新型农业发展模式。